植物の調べもので府立植物園に行く。今年度の有用植物エリアの改修は近年でもっとも悪い改修工事だと思う。さらに今は新しく北山通り西側のエントランスの整備工事らしいがとてもいい樹木(樹勢的にも、修景的にも大切な)が伐採されてしまった。植物園だからこそ樹木を残しながら十分に配置が出来るはずなのにである。まったく残念。さて園内を一巡した後、有用植物エリアの「ヒョウタン回廊」(と個人的には呼んでいる)を見る、ここは毎年面白く、訪れる人も多い。よそ見をすると大きなヒョウタンに顔面でぶつかってしまう。棚からぶら下がるさまざまな形のヒョウタンを楽しみながら歩くことが面白い。ヒョウタン回廊の隣にある蔓植物に覆われたパーゴラ下のベンチで休む、仕事で思い描いているプランを練る。今日はとても穏やかで気持ちのよい一日だった。仕事の合間に・・・と言うには近くはない所だが、時間をとる価値はある。【2012/09/27】

2012/09/27

2012/09/20

小学校クラスの専用庭工事(4)

小学校の花壇/菜園の工事もいよいよ完成に近づく。今日は先日、ほ場で選んだ樹木の植え込み位置決め。細かな地被類の配置も行う。植え終わった後は、なんだかまばらだが1年後の生育を見越したらこうなってしまう。しかしもう少しアジサイ類の花灌木を入れても良かったかなと・・・。残りの作業は、全体の客土入れと敷き均し、左官工事の細かな補修。工事も残すはあと1日。10月から始まる小学校のオープンスクールまでになにかサプライズなドレスアップをする予定。@浅小井【2012/09/20】

2012/09/14

NIWA-NOMAの木

近江八幡にあるボーダレスアートミュージアム・NO-MAより庭木の様子がおかしいと先日連絡があった。(僕は庭屋さんではなくて設計者なんだけどな〜)仕事帰りに立ち寄る・・・アオキ、ムクゲ、チャノキに問題発生、早速診断。

ムクゲ:カミキリムシによる食害。根元にテッポウムシ(=カミキリムシの幼虫)3cm程度が少なくとも2匹入っていた。幹を揺すると地際からぐらぐらする。葉は全体に黄変している、つぼみも枯れたまま開花していない、地際の幹の芯部は食害にあい支持力はほとんどなし、やむなく地際から伐る。

アオキ:ムクゲ同様、カミキリムシによる食害。こんなものにもカミキリムシは入るんだと驚き。ただしこちらは少し古い様で、食害を受けた孔にアリが巣を造り、それが原因だろう生理障害・樹勢が弱り新葉が伸びきらず、加え「そうか病」(糸状菌(かび)による発病葉上の病原菌が伝染原となり、雨滴の飛沫により伝染する)が出ていた。ムクゲ同様に簡単に地際から折れる。地際で幹を伐るとものすごい数のアリが孔から吹き出してきた。手が付けられないほど。

チャノキ:チャミノガの幼虫(ミノムシ)による食害。体長1~2cm程度のミノムシが沢山枝葉にぶら下がっている。特に中心部の食害がひどくほとんど葉は無くなっている。チャドクガでなくてよかった。全体的に15〜20cm を刈り込み、目視できるミノムシを捕り、水で希釈した殺虫剤を根際に撒く。これでチャノキなら問題なく回復するはず。

今年の夏の水不足で樹木は全体に樹勢を失っている、そんな時は病虫害も多い気がする。

作業が終わってから写真を撮るのを忘れていた事に気付く。【2012/09/13】

2012/09/13

小学校クラスの専用庭工事(3)

本日は中庭に使用する樹木の材料検査を行う。植物は工業製品ではないのでその品質(?)を見定める事が肝心。たとえ木の規格(高さなど)や金額が同じでも、形状、枝張りや健康状態は個々に違うから。今回の使用樹木は、シラカシ(株立ち)とユズリハ、宿根草類(ギボウシ類など)と数少ないので苗屋さんにまで行って確認すべきことなのか?・・・と思われがちだが、ほ場にいく事で新しい樹木やその店の樹木への接し方も判るので大切な作業の一つ。今では造園設計者はあまりしない作業かもしれない。今回は東近江市五個荘町の松居農園株式会社、今までに何度か訪れたが、いつもそのほ場は管理が行き届き、安心して樹木を任せられる。写真上はシラカシの株立ち、小振りだが素直に育ちバランスがいい。【2012/09/13】

2012/09/08

小学校クラスの専用庭工事(2)

小学校のクラスの庭工事の縁石(自然石)がほぼ据え終わった。すこしおかしなところもあるので修正指示とする。この庭は花壇・菜園として植物を育てる場所だが、工事重機で地面を転圧してしまいガチガチである。こんな場所では植物は育たない。工事作業をしている人には事前に説明しているので、これはあまりにも配慮がないと言わざる得ない。縁石に囲まれる場所(植物を育てる箇所)は、もう一度地面を掘り起こす。@浅小井、近江八幡【2012/09/08】

2012/09/06

常盤公園のガーデンづくり

山口県宇部市にある広大な公園・ときわ公園の一角に新しいガーデンを造る。宇部市は園芸市民が多くその活動の歴史も50年になると言う、この市民の思いをガーデンとして具体化する計画。先に市民ワークショップで全体のコンセプトがまとめられている。 @山口県宇部市【2012/09/05】

2012/08/27

小学校クラスの専用庭工事始まり(1)

近江兄弟社小学校の新キャンパスの庭工事(木の回廊の続き)が始まりました。ここでは複数年学級が一つになる「ホーム」という新しいクラス構成の試みが行われる。今回はその「ホーム1」の庭です。工事は地元の庭工房にお願いする。ここでは設計自体はさほど大切ではなくあくまでも事業費の設定と場のイメージづくり、大切なのは現場での監修が場づくりを左右するので小さくとも気がぬけない。うっかりするとどんどん工事が進み、後に戻れない。完成は9月15日を目標とします。@浅小井、近江八幡市【2012/08/27】

2012/08/24

庭を旅する/第十歩 六甲高山植物園 ★★★☆☆

今回は、神戸市にある六甲高山植物園(ろっこうこうざんしょくぶつえん)に行ってみた。説明では「植物学の第一人者・牧野富太郎博士の指導を受けて1933年6月24日に開園し、1955年に博物館相当施設の指定を受けた。阪急阪神ホールディングス傘下の阪神電気鉄道の直営であるが、実際の運営は2003年以降、子会社の阪神総合レジャー株式会社に委託されている。園は海抜865mに位置するため年平均気温は北海道並の約9℃である。この気候を利用して世界の高山植物、寒冷地の植物など約1,500種の植物を栽培している」とある。下の駅からバス〜ケーブルカー〜バスを乗り継いで植物園に行く。まわりが自然樹林のために広く感じるが、実際は1時間もあれば観るに十分な広さと内容だった。メインは「高山植物園」と名がついているようにアルパインプランツのエリア(写真下)。様々な高山植物類が植えられ充実していた。ただし周囲を樹林に囲われたアルパインプランツっていうのも違和感あるけど、人為的に植えたのだからしかたない。むしろ谷のしみ出し水を活かした小さな谷がきれいだった。春であればクリンソウなどが見事に咲く風景が想像できた・・・が残念ながら両エリアとも花期は終わっている。今度は来春に行ってみよう。【2012/08/23】

2012/08/18

歴史的建造物の床修理

近江兄弟社学園には、創立者のヴォーリズ設計の建物で国の指定文化財にもなっている「教育会館」がある。この建築物は学園がこの場所に移った1931年(昭和6年)に建てられた今の学園で最も古い建物。学園の色々な催し物に使用されている。この教育会館の床の一部を大工さんが補修。18mm程の堅材(材種は不明)の下はアスファルトルーフィングが敷かれ、その下には幅150mm程の杉板が45°の角度で張られていた。さほど難解な作業でも構造でもないが、この手の仕事を見るのは面白い。@近江兄弟社学園【2012/08/18】

メタセコイアの夏バテ

一昨年、学校のグラウンドの隅に植栽したメタセコイアがこの夏の暑さと水不足で枯死寸前の状態と判った。植栽をしていただいた造園屋さんに連絡するも今日は土曜日でお休み。応急処置として近くのホームセンターでムシロと麻テープを入手。脚立で届く高さまで幹巻きを施す。たった一時間少しの作業で全身汗まみれ。シャツをしぼれば汗が滴り落ちる。作業の後、雷雨に強雨、炎天下で耐えてきたメタセコイアも少しは楽になっただろうか。@浅小井校舎、近江兄弟社学園 【2012/08/18】

2012/08/08

2012/08/01

空が広い町/気持ちのいい地方感

仕事で山口県宇部市に行く。待ち合わせの草江駅に降り立ち、その空の広さに感動。地元の大学生に「空が大きく広い」ことを話すと「高い建物がないからでしょ」と一言。確かに高い建物はさほど見当たらない。はたしてそれだけが理由か? ここは空気の透明度そのものが違う、どこまでも澄みきった空、緑が濃く勢いのある樹木、生命力にあふれる草花、町の中を複雑に流れる水路、そして地形の細かなひだ、何事も許容してしまうような空間・・・この地方感がものすごく気持ちいい。【2012/08/01】

2012/07/26

木の回廊と草木染め

昨日と今日の2日間、小学校4年生キャンプが改修中のキャンパスで行われた。僕は、キャンプのアクティビティの1つとして草木染めを担当した。キャンパス内で採集できる草類(ヨモギ等)を染料にしたかったのだが、「暑い」なか「熱い」作業を避けるために、常温で管理できる染料「紅花」を用い、手ぬぐいに絞りをつけて染めることにした。先日、完成したばかりの木の回廊が染めたばかりの手ぬぐいを干す格好の場所となった、長いのれんの様でもある。このような面白い風景になるとは思いもよらなかった。@近江兄弟社小学校浅小井校舎【2012/07/26】

2012/07/22

京都御苑・夏の自然教室

今日は京都御苑・夏の自然観察会に参加。いつもの様に野鳥の解説担当。この暑い時期、野鳥はなかなか現れない。鳴き声がするものの続かない。鳥の羽の話、メジロの巣の話などなど・・・昆虫の話も織り交ぜて持ち時間の30分があっと言う間に過ぎていった。参加された方々の熱心さにいつもの事ながら感謝する。@京都御苑【2012/07/22】

2012/07/15

植物園の改修工事は?

7ヶ月に渡る長い改修工事を終えた府立植物園の宿根草・有用植物エリアに行ってみた。新しいエリアの名は「彩りの丘」。ああっ、なんということだ、予想通りかつての歴史的な面影と生態的な環境は、すっかり無くなってしまった。広すぎる園路はコンクリートの照り返しが激しく、まぶしく熱い、水路はコンクリートの三面張り、植物は四角く囲われた花壇に押し込まれている。これでは単なる「ほ場」ではないか。この改修結果を心から残念に、無念に感じる来園者は少なくないと思う。もしこの改修計画に「設計者」が存在したとすると、僕はこの設計者の「貧困な精神性」と「質」まで判る。当分、ここに行く事はない。【2012/07/15】

2012/07/12

電気エネルギーと教育エネルギー その2

NHK/NEWSWEB より

滋賀 計画停電に備え給食中止 7月5日 23時46分

滋賀県大津市は、小学校の給食の調理場がある地域で計画停電の可能性がある日は給食を取りやめることになり、5日、一部の学校で子どもたちが弁当を持参しました。

滋賀県大津市は、小学校の給食の調理場がある地域で計画停電の可能性がある日は給食を取りやめることになり、5日、一部の学校で子どもたちが弁当を持参しました。

大津市の教育委員会は、計画停電で給食の調理場が使えなくなる事態に備えて、調理場がある地域で停電の可能性がある日はその管内の小学校の給食を取りやめることを決めました。

これを受けて、5日は、市内の37の小学校のうち16の小学校で子どもたちが弁当を持参しました。

大津市日吉台の日吉台小学校では、給食の時間になると子どもたちが教室で弁当を広げました。4年生の教室では、担任の先生が「給食とお弁当どちらが好きですか?」と訪ねると全員が「お弁当」と答えていました。

これを受けて、5日は、市内の37の小学校のうち16の小学校で子どもたちが弁当を持参しました。

大津市日吉台の日吉台小学校では、給食の時間になると子どもたちが教室で弁当を広げました。4年生の教室では、担任の先生が「給食とお弁当どちらが好きですか?」と訪ねると全員が「お弁当」と答えていました。

男子児童の1人は「いつも家で食べている味だから、お弁当のほうがいいですが、朝、お母さんが大変そうでした」と話していました。

大津市では、計画停電の可能性がある9月7日まで、夏休みを除き、1校当たり5回程度給食を取りやめることにしています。

大津市では、計画停電の可能性がある9月7日まで、夏休みを除き、1校当たり5回程度給食を取りやめることにしています。

以上まで記事。

この記事を読んで安心した。

担任の先生が「給食とお弁当どちらが好きですか?」なんて聞く辺り、たかが停電、むしろ楽しんでいる雰囲気すら感じる。

担任の先生が「給食とお弁当どちらが好きですか?」なんて聞く辺り、たかが停電、むしろ楽しんでいる雰囲気すら感じる。

2012/07/10

電気エネルギーと教育エネルギー

電気エネルギーと教育エネルギーがつながっているなんて思いもしなかった。

京都市で計画停電が実施されると・・・授業に障害がでるというので公立小中学校や大学までもが一部休校または休講を行うと報道された。

京都市の場合、午後6時の段階で翌日午前に計画停電が実施される見通しになれば、対象地域の公立小中学校は午前中が休校になる。市教委によると、給食がある学校では準備が間に合わないなどの事情があり、停電が回避されても午前の休校は変わらないという。さらに「大阪市では、当日2時間前に午前中の計画停電の実施が決まれば、対象地域の公立小中学校が終日休校になる。市教委は「火災報知機が作動しないなど安全上の問題」と説明。」

さて西隣の大阪では・・・

大阪市教委:小学校は臨時休業。午前に計画停電実施の場合、確定情報が8:30頃に入るため、児童登校後、すぐに下校。緊急の下校に備えて、お子さんに鍵を渡しておくなど、ご家庭で十分に話し合いを。

京都市で計画停電が実施されると・・・授業に障害がでるというので公立小中学校や大学までもが一部休校または休講を行うと報道された。

京都市の場合、午後6時の段階で翌日午前に計画停電が実施される見通しになれば、対象地域の公立小中学校は午前中が休校になる。市教委によると、給食がある学校では準備が間に合わないなどの事情があり、停電が回避されても午前の休校は変わらないという。さらに「大阪市では、当日2時間前に午前中の計画停電の実施が決まれば、対象地域の公立小中学校が終日休校になる。市教委は「火災報知機が作動しないなど安全上の問題」と説明。」

さて西隣の大阪では・・・

大阪市教委:小学校は臨時休業。午前に計画停電実施の場合、確定情報が8:30頃に入るため、児童登校後、すぐに下校。緊急の下校に備えて、お子さんに鍵を渡しておくなど、ご家庭で十分に話し合いを。

これには、どこまで「貧困な精神の教育」と言わざる得ない。電気がなければ教育が出来ないのか。おまけに火災報知機まで取り上げての問題視。関電とグルになっているとしか言いようのない内容。

僕はいくつかの国を旅して、経済的には貧しくとも精神的に豊かな国をいくつも見てきた。満足に教材も、教室もなければ、電気もない、でも教育はされていた。子ども達は優しく、好奇心に満ち、生き生きとしていた。

建築家W.M.ヴォーリズ氏設計の旧豊郷小学校(1937年)は、電灯を使用しなくとも子ども達が学校生活を楽しめ、授業が出来る様に明るく陽光を取り入れる窓の配置を行っていた。電気がふんだんに使用できない環境・時代において教育環境への工夫がされていた。

そのような事を思うと、今回の計画停電は「自分たちが生きる時代と未来」を考えるまたとないチャンスである。なぜ電気不足するのか・電気は必要なのか、リアリティのある授業が今なら出来る。電気を思う存分、温泉地の湯があふれるごとく使用している下で、省エネとかいってもなんら説得力がない。 今こそ、今だからこそ出来る教育をしないといけない。結局、教育にはエネルギーが、原発が必要なのか? 教育には先生のエネルギーが必要なんじゃないの? 国語算数理科社会音楽・・・どれも「停電」を切り口に授業できる。さらに愚かなことは、京都・岩倉にあるS大学までもが 同じことをするらしい。大学でである。時には外で講義をしてもいいじゃないか!むしろ学生は喜ぶ。

これらの対処はまったく職務放棄としか理解できない。むしろ現場の先生はそんなこと思ってもいないと信じたい。一番の問題は上の教育委員会の問題か。

一方、「留守家庭の子どもを預かる市の事業も休みになる。小5男児がいる同市東淀川区の会社員の女性(40)は「子どもを薄暗い自宅に置いて仕事に行くわけにいかない」と心配する。」こんな声もある。やっぱり学校はどんな時でも子ども達のことを第一に考えないといけないと思う。こんな時こそ子ども達の生活に学校が必要なのだ。

では他所はどうか・・・こちらはいたって健康的でまともな対処。

大津市教委:計画停電で給食の調理場が使えなくなる事態に備えて、調理場がある地域で停電の可能性がある日はその管内の小学校の給食を取りやめ。これを受けて、5日は、市内の37の小学校のうち16の小学校で子どもたちが弁当を持参。

神戸市教委:計画停電が実施されても通常通り公立小中学校の授業を行う。小学校では、パンと牛乳など簡易給食にする。

和歌山県御坊市:市立学校給食センターがオール電化のため、市立の小中学校や幼稚園で弁当持参を要請している。

和歌山市教委:市立小学校の給食をやめ、午後は臨時休校にする方針。

どうせ給食の現場でも、食べ残しが多いのだからいっその事、停電時は断食してもいいくらいである。「断食」を勉強にすればいい。「断食」をする国はいっぱいある、国際理解教育って学校でやっているではないか。

そもそも、停電がそれほど問題になることか? 一日くらい電気がなくってもなんら不自由しない、外で授業をすればいい・・・校舎や緑の木陰ですればいい。

そんな時のためにも学校キャンパスは、緑豊かでものすごく素敵でなければいけない。

災害時・非常時には学校は避難場所となる・・・そんな時は電気はおろか水もこない事ぐらいだれもが承知している。日常的にこのような判断がされている自体、今までの災害の教訓はおろか、リスクマネージメントに欠如していると言わざる得ない。

電気がこないから授業はしません、出来ません・・・こんな教育現場(教育委員会)の職務放棄的判断と大津市のいじめがつながっているとしか僕には思えない。問題の質と場所は違えど、その根っこは同じと思うのだ。つまり「職務放棄」であり、「加害者」なのである。

神戸市教委:計画停電が実施されても通常通り公立小中学校の授業を行う。小学校では、パンと牛乳など簡易給食にする。

和歌山県御坊市:市立学校給食センターがオール電化のため、市立の小中学校や幼稚園で弁当持参を要請している。

和歌山市教委:市立小学校の給食をやめ、午後は臨時休校にする方針。

どうせ給食の現場でも、食べ残しが多いのだからいっその事、停電時は断食してもいいくらいである。「断食」を勉強にすればいい。「断食」をする国はいっぱいある、国際理解教育って学校でやっているではないか。

そもそも、停電がそれほど問題になることか? 一日くらい電気がなくってもなんら不自由しない、外で授業をすればいい・・・校舎や緑の木陰ですればいい。

そんな時のためにも学校キャンパスは、緑豊かでものすごく素敵でなければいけない。

不自由は、自由なのである。

災害時・非常時には学校は避難場所となる・・・そんな時は電気はおろか水もこない事ぐらいだれもが承知している。日常的にこのような判断がされている自体、今までの災害の教訓はおろか、リスクマネージメントに欠如していると言わざる得ない。

電気がこないから授業はしません、出来ません・・・こんな教育現場(教育委員会)の職務放棄的判断と大津市のいじめがつながっているとしか僕には思えない。問題の質と場所は違えど、その根っこは同じと思うのだ。つまり「職務放棄」であり、「加害者」なのである。

【2012/07/05】

2012/07/09

2012/07/07

カヌーで水上スケッチ

今日は七夕である、天の川は散歩できなくても、西の湖に通じる(琵琶湖の)内湖はカヌーで散歩できる、ただの散歩じゃつまらないので「水上スケッチ」をする。この「カヌーで水上スケッチ」は、近江兄弟社小学校の親子プログラムでおこなった。今年の親子プログラムは、3部作「水面と空の碧」、「火と土の赤」、「草木の緑」をテーマにスケッチを行い、絵巻物を作ろうと思う。今日はその第1回目。カヌーをこぎ出した最初はみんなはしゃいでいたが、いつの間にかカヌーに揺られスケッチに集中している。草を描いたり、空を描いたり、そして水を描いたり・・・聞こえる音はヨシキリがさえずる「ギョシ、ギョシ、ギョシ・・・」、ヨシ原の「ざわざわ・・・」と風の音、カヌーの船体を打つ「たぷたぷ、たぷたぷ」の波の音。昨夜から朝まで続いた強雨が嘘の様な風の心地よく、ゆったりとしたいい時間だった。カヌーに乗りお弁当を食べる、本を読む、寝る・・・ことはよくある話、でもスケッチはなかなか聞かない。小学校のプログラムとして自慢をしよう。【2012/07/07】

2012/07/05

流れる雲と田んぼの風景

仕事帰り、比良山の方向を見ると南北に伸びる二群の雲が流れていた。水田の緑色と雲の薄紫色がなんとも美しかった(写真では出ません)。足元の水田を見るとすでに水が切られている・・・ちょっと不自然な感じである。この不自然さは区画整理された水田の宿命か。やはりこの手の乾田化された田んぼには鳥の姿は見えない。@近江八幡市白鳥川近く【2012/07/05】

2012/07/02

木の回廊/完成

今日、柱の基礎の仕上げが終わり、全ての工事が完了です。最後に完成の年のナンバーを入れました。後日、木部に「びわこ産材」の焼き印を押します。これからどのような使われ方がされるのか楽しみです。【2012/07/02】

2012/06/25

2012/06/24

どうなる宿根草・有用植物園?

「どこにでもある植物園になってしまったな、あの魅力を残して欲しかった」

府立植物園のファンとしての第一印象である。

自分も一人の設計者なので、他人の現場を見ると様々なことが理解・想像できる。言い換えれば、苦悩も工夫も・・・そしてごまかしも、手抜きも判る。今日は、昨年より半年以上に渡り工事(6月30日完成予定)が行われている京都府立植物園の宿根草・有用植物エリアの出来を楽しみに見てきた・・・残念ながらこれは改悪の一言に尽きるのと思う。

僕は現場を見て二つの問題があると思った。

まず一つ目は計画・設計内容:この植物園は他国にだしても恥ずかしくない歴史(*1)と内容だと思う。今回整備されているエリアは昨年までエリア内に二つの小さな池を持ちさまざまな種類のトンボ池の生息地だった、つまり植物と昆虫の生態が連携していた。また園路は「芝生」で多くの見学者が裸足でさまざまな植物を巡り歩くことが出来た。幼児にとっても快適な環境だった。植物の展示はもちろんこと、この2点はエリアの魅力をよりいっそう強くしていた。それが見るも無惨な結果である。池はコンクリートの三面張りの垂直護岸(写真下)。今やこんな工法は古い。園路はコンクリート(写真上)、管理は楽だろうが快適さ大きく下がった。この設計をした技術者は、おそらく今までの魅力を見誤ったのだと思わざる得ない・・・どころかそれまでここに来た事も満足になかったのかも知れない。小さな敷地だからこそ活かせる工夫や魅力づくりが出来たはずである。

二つ目の間違い:施工業者が「植木屋」。 植物園の指導はどこに行った?これでは単なるどこにでもある都市公園造園ではないか。ロックガーデンの配石は造園的でもないし、ましてや自然の岩山のガレ場をイメージするものでもない。ここは植物園である生態的配慮の上で、景観的な造作がされるべきだろう。場づくりの上で生態的な視点を持つ造園家、園芸家に監修を任せるべきである。

植物の充実や生育はこれからの仕事で、5年、10年と良くなっていくだろう。しかし、土台である基盤整備が間違えば、植物園全体の魅力をも左右しそうだ。大きな費用を伴う今回のエリア改修は誰のためか、その目的が見てこない。今日は、場づくりの骨格をつくる計画や設計がいかに大切であるかを改めて感じた。

新しいエリアの完成は6月30日、あと1週間。日曜日も働かせる以上はスケージュルが追いついていないのは火を見るよりも明らか。今日の現場を見る限り無理である。 多分、仕事も荒くなるに違いない、仕事とはそんなものである。

植物園の出口で帰りに「30日に完成できるんですか? 工事中のエリア、前の方が良かったですね」と職員の方に投げかけると、「形だけでもしないとね」そして小さく「そうだと思います・・・」と返ってきた。なんだかもったいない工事しているな。

*1: 日本の植物園では京都府立の植物園日本で最初の公立植物園として、1924年(大正13年)1月1日に開園した。1946年(昭和21年)から12年間は連合国軍に接収され閉園を余儀なくされたが、1961年(昭和36年)4月に再開した。

2012/06/23

木の回廊/床仕上げ

台風の雨風を避けて一休みしていた木の回廊の床仕上げも再開。今日は回廊の東半分の床部コンクリートの打設(だせつ)と、表面のハケ引き仕上げまで進んだ。レンガ部にはコンクリートが付着しない様に養生テープ(以前のT工務店の現場では再三の忠告にもかかわらず養生テープを貼らずに工事を進め、あとで大変な作業が出てしまった)を貼り、丁寧な仕事が続く。職人さんもこちらの意図を汲み取ってくれる様になった。西半分は月曜日にコンクリート打設がされます。 @浅小井【2012/06/23】

2012/06/19

木の回廊/モザイク平板

木の回廊の床部縁のレンガ縁石は施工完了。毎柱間に「モザイク平板」が入ります。全部で14箇所あり、まずはその位置決めと型枠設置。今回は14箇所の内4箇所をモザイク作家の外村まゆみさんにお願いしました。残りの10箇所は今後、小学校の卒業記念や子ども達の作品が入る様に工夫しました。

まず最初に入るモザイク平板(大理石を細かく割って絵を描いています)が現場に届きました、絵柄のモデルは浅小井の新しい校舎を守る4匹の神様(生きもの)です。 ご紹介はもう少し先にします。表面に貼った保護のためのテープは完成までとりません。【2012/06/19】

2012/06/18

木の回廊/基礎の色試作

木の回廊の基礎柱は、コンクリートですが表面は「松煙」を混ぜたモルタル仕上げです。柱の色に合わせた少し凝った仕上げです。左官の職人さんに色見本を作って頂きます。実際は試作品よりもう少し薄いものとしました。【2012/06/18】

2012/06/16

アジサイ・アナベル

一昨年、完成した学校の小庭園に西洋アジサイ・アナベル(学名:Hydrangea arborescens 'Annabelle')が見事に花を付けました。つぼみの頃には緑色で,開くにつれて薄緑から純白の花に変わります。株はまだ大きくなっていませんが、今後成長と共にたくさんの花が集まった花房は直径が20cm以上にもなるでしょう。雨の中、純白の花が目立ちます、雨粒が花に溜まり少々重たそうです。@近江兄弟社学園 【2012/06/16】

2012/06/14

バショウの移植

学校の敷地内にあるバショウ(芭蕉)の移植を行いました。バショウ科(Musaceae)は単子葉植物ショウガ目に属する多年草(木ではなく草)。バショウの分布はショウガ科と似て熱帯を中心に分布するものの比較的耐寒性は高く、このバショウも雪をかぶるとすっかり巨大な枯れ草然とするが、春になれば大きな葉っぱを茂らせるなかなかの生命力を持っています。果物は小さなバナナ形だが生食にはむかないが加熱すれば食べれるし、花は野菜炒めにして利用、葉はお皿やテーブルクロスにも使えます。学校に一株あれば利用価値大です。

今回は施設整備のために移植する事にしました、こんなに利用価値のある植物を伐採する訳にはいきません。まず移植のために上部の葉は落し、まわりの土を掘って株分けしました。バショウの根を見るのは初めてです、木の様に太い根や直根はなく、ひげ根ばかりで地表に近いところを這っていました。株分けをしたので少し貧相になってしまいましたが、夏にはまた大きな葉を出してくれそうです。@浅小井【2012/06/14】

2012/06/13

木の回廊/縁石工事

木の回廊の床部縁石工事が進んでいます。職人さんに最終的な高さ、勾配の指示を出しました。雨が吹き込んだ時に床に水たまりが出来ない様に排水勾配が必要です。この勾配だけを考えると、回廊中央部を高くして左右に勾配をつけるのが望ましいのですが、約50mの直線の長さを考え、かまぼこ状態に感じない様に最低の勾配とします。今回は左右の縁より中央部を12mm高くします。今回の縁石はレンガを使用しています。今週いっぱい縁石工事、来週から床部のコンクリート工事です。@浅小井【2012/06/13】

2012/06/09

2012/06/05

小学生と水辺の植物を植える

小諸市の停車場ガーデンの隣に今春出来た「せせらぎの丘」のせせらぎ周辺に地元・坂の上小学校2年生児童65名と水辺の草花をワークショップで植える。なにぶん小さな草花苗の根が弱いのと、一株ずつだとどこに何を植えるかの判断が難しいので今回は特別な手法で植え込んだ。

称して「春巻き方式」=小振りの麻袋に客土を入れ春巻きの様に丸め端を麻ひもで結わえる、次に丸めた麻袋の表面に×印に切り込みを入れ、そこに苗を植える。この方法だと平らな場所で作業ができ、苗の扱いも楽、土の流出も防げる。この春巻き型草苗ポットを水際や、水辺の土に植え込んだ。作ったのは全部で31個、園路に並べるとたくさんに見えたが実際に植え込んでしまうと自然に収まった。しかしながら小学2年生の個人的な能力も手伝って、個人個人でそのできばえに大きなばらつきが出てしまった。これには「少し適当でなかったのでは?」と言う意見を関係者からもらったが、決してそうではない。お陰で新しいグッドなアイデアが生まれた。結果として小学一年生でも参加出来る新しい手法を見つけることが出来た。この新しい方法は夏と秋の野草植栽WS(@野草園)で試してみよう。@小諸市大手門公園【2012/06/05】

*本日小諸市のホームページで5日に行われました坂の上小学校の2年生児童による大手門公園での植え込みを紹介していただきました。ご覧下さい。

http://61.25.200.22/www/contents/1338974072022/index.html

*本日小諸市のホームページで5日に行われました坂の上小学校の2年生児童による大手門公園での植え込みを紹介していただきました。ご覧下さい。

http://61.25.200.22/www/contents/1338974072022/index.html

2012/06/02

2012/05/21

金環日食

今日は金環日食の日、朝7時前にかけ始めた太陽が7時32分金環日食(annular eclipse 写真)となった。中心食と言えども、太陽が月の陰からはみ出ているので周辺は多少暗くはなりはしたが皆既日食程ではなかった。太陽光の強さに驚くと不思議を感じた。周辺の動物の反応を見ていたが、気がつくところではカラスが盛んに鳴いていた。これが日食と関係するかはわからないが、人間達が一番反応した事は言うまでもない。さて、僕が皆既日食(total eclipse)を記憶の中で初めて体験したのはマレイシアのサバ州にいた1988年3月18日朝8時32分から始まった。周辺はすっかり暗くなり、夕刻のような不思議な状態にイヌ達が盛んに鳴いていた記憶がある。この時に撮った写真は当時のDaily Expressの翌3月19日の第一面を飾った。今日の写真は、自作のフィルターを300mmのレンズに付けて撮影した。Photo:2012/05/21 @京都御苑

2012/05/17

木の回廊/コンクリート工事

木の回廊の型枠がはずされた、来週22日は大安吉日、本格的な木組み作業に入る。大工さんの腕の見せ所。この回廊が学校生活の中でいろいろな活動を生み出し、その拠点として活躍するはず。【2012/05/17】

2012/05/10

揚水風車

昨年の台風の強風で具合が悪くなった風車を修理。修理箇所はポンプのピストン部の交換と駆動部と連結箇所のグリスアップ。風が吹くと本調子とまではいかないが田んぼに水をくみ上げた始めた。さすがに造ってから3年目になるのでチェンーの伸びも出てきた、望ましい風車の回転ギア比も判ってきた。小学校の田植えは14日から始まる。【2012/05/10】

2012/05/07

木の回廊/型枠に目を疑う

小学校の校舎前に設置する「木の回廊」の現場に行く。これからどんどん工事が進んで5月末にはここに長さ約50mの木造の回廊できる。今日は回廊の基礎柱の型枠設置を確認に行く。まだ完全にフィックスされていないとは言え、瞬時に型枠の不出来に気付いた。木柱が乗るコンクリートの打放しの基礎柱は18cm×18cmの正方形なのだが、現場に仮設置された型枠の寸法はメジャーで測るまでもない精度の悪さ。実際に測ってみると±1cm以上の誤差、菱形になったり、台形になったり、むしろ正方形のものが少ない。型枠の位置は調整がきくが、型枠の大きさはこれがこのままコンクリートの仕上がり寸法となってしまう。現場の職人達には悪いが作り直し。これは決して難しい造作ではない、指示寸法通りにコンパネを切って、釘で止めればいいだけ作業である。そもそもこんな精度の悪い型枠を平気で造り、現場に持ってくる事が問題である。目を疑うとはこのことです。【2012/05/07】

2012/05/05

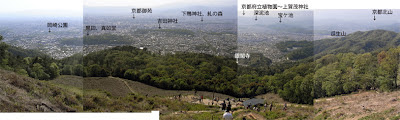

大文字山からの眺め

今日は気持ちのよい一日でした。散歩に銀閣寺界隈まで出る、すごい観光客の列、せっかくなので大文字山に登る。学生の頃は、銀閣寺の門前から30分を切る時間で登れたが、さすがに今は45分かかる。山頂まではそれから15分プラス。大文字山から見る京都の街は写真右(北方向)から北山〜上賀茂神社〜植物園〜下鴨神社〜京都御苑が鴨川・加茂川の緑で繋がっている。その他、岡崎公園〜黒谷・真如堂〜吉田山の大きな緑の塊も近接している。ただし、京都御苑より南はこのような緑の拠点は無くなる。鴨川・加茂川は生きものの移動幹線となり、川が結ぶ緑は生活の拠点でもあり、駆け込み寺的な存在である。さて大文字山からの帰路は、これまた子どもの頃のように走って降りる事は出来ずたっぷり15分かかってしまった。でもこの時間は悪くはない。【2012/05/05】

2012/04/30

白川に架かる橋

京都の岡崎公園横の疎水から分かれる白川にかかる橋がある。幅90cm程の薄っぺらな橋で手すりも無い、だからすれ違いは少々危険。僕が小学校の頃、ここは水をせき止め夏場のプールとして開放された。この橋はその頃からある。この近くを通ると必ずここを渡る事にしている。

ミニマムデザインのこの橋、とても大好きな場所である。このおせっかいでないデザインはここの風景にひと味加えている。【2012/04/28】

ミニマムデザインのこの橋、とても大好きな場所である。このおせっかいでないデザインはここの風景にひと味加えている。【2012/04/28】

2012/04/28

京都市動物園もうじゅうワールドオープン

以前、市民委員として参加していた京都市動物園改修計画の「第二期工事・もうじゅうワールド」が完成したのでオープニング式典に参加。気温30℃にも近い熱気でトラやジャガー、ライオンは新しい獣舎の中でぐったり。設計者と言う目で新しく整備された獣舎周辺を見てしまう、いろいろと思うところがあるが今後の計画に期待しよう。写真の一番左はツシマヤマネコの着ぐるみさん、今日一番の過酷な役目か。中央は門川京都市長。【2012/04/28】

2012/04/26

無を持って、有とする

空間デザイン、環境計画という仕事で大切にしてきた事・・・一つ目、使い手の参加を前提とする。二つ目、自然生態系や多様性を環境基盤とする。この2点を基盤に仕事をしてきたつもりである、また今もそうである。そしてデザインの基本は「無を持って、有とする」、つまりあれやこれやとクライアントや自分が欲しいもの(形や機能)を足し算してデザインするのでなく、必要と求められる機能や欲求を引き算することで本当に大切なデザインを見つける。「無」のデザインから時代を超えた「有」を生み出せると考える。しかし身の回りにあふれるデザインは、どうも違う。家電や車はほとんどデザインされずに市場に出回る。その証拠にすぐに新しいデザインに上書きされていく。しかしそんなデザインはゴミになってもかまわない・・・今、一番気になる、そして大きなデザインは「原発のあり様」である。夏場の電力消費のために稼働が必要と言うが、夏場の一時の電力不足を補うために、大きなリスクを生み出し、経済負担、危機負担を将来にまで追わせようと言う訳だ。一度、事故が起これば、人のコミュニティにダメージを与え、長期的なリスクを生み出し、「空間=地域」が消滅する訳だ。これは、まったくお粗末なデザインである。

話はそれるが、Apple(コンピューター)のMacのデザインは良いとだれもが認めるだろう、でも形なら誰でも真似できる。実際、市場ではそうなっている。しかし僕はMacの一番優れたデザインはその形でなくマニュアル(取り扱い説明書)の薄さだと思う。つまり使い手(ユーザー)の時間をデザインしていることにある。Macの優れた点はそれに尽きる。【デザイン=人間・時間・空間のために】これのどれをも満足している。

その対極にあるのが「原発」、「人間・時間・空間」このどれをも満足させない。思うに「有を持って、無とする」デザイン。ずいぶん前に原発の開発をしている方から聞いた話である。「原発は研究すればするほど判らないことが出てきて、その安全マニュアルは到底理解できるものでなくなる・・・」

本当の優れたデザインで思考するなら「無を持って、有とする」いい変えれば「人の知恵と工夫は新しく多様な可能性を見せてくれる」はずである。

自然生態系では、「棲み分け」という言葉がある。

同じ場所に住む生物種どうしが、互いに餌を違えたり、活動する空間や時間を違えるなどして、競争せずに共存すること。自然のなかで見ることが出来る生きもののディテールはやはり真似が出来ない。いつも考える事だが、自然の中の全てのデザインは、本当に優れたもので最適解なのだ。

今年の夏は、自然の中に生き方の最適解を探すいい機会だと思う。だから不良のデザインによる電気は要りません。【2012/04/26】

今年の夏は、自然の中に生き方の最適解を探すいい機会だと思う。だから不良のデザインによる電気は要りません。【2012/04/26】

2012/04/22

2012/04/20

2012/04/19

2012/04/06

京都御所一般公開

京都御所の一般公開(4月4日〜8日)に行く。普段は壁の外を一周するだけなのでその広さは実感できないが、実際に歩き壁の内側の建物やお庭を見るとその大きさに驚く。あいにくの天気で曇天から雨が落ち出し、やがて雷までやってきた。雨は強弱をつけながらも降り続ける。観光客の方々、特に着物をお召しの方には気の毒だ。出口の清所門(せいしょもん)近くで雲間に陽光がさす。一瞬の光でコケに溜まった水滴がきらきらと輝く、枝垂桜の五部咲きとあいまって大変にきれいだった。だれもいなかったので写真を撮っていると、まわりの人も同じ様に撮り始める。何でも無いきれいなものに気付くってそんなものだ。@京都御所【2012/04/05】

京都御所の一般公開(4月4日〜8日)に行く。普段は壁の外を一周するだけなのでその広さは実感できないが、実際に歩き壁の内側の建物やお庭を見るとその大きさに驚く。あいにくの天気で曇天から雨が落ち出し、やがて雷までやってきた。雨は強弱をつけながらも降り続ける。観光客の方々、特に着物をお召しの方には気の毒だ。出口の清所門(せいしょもん)近くで雲間に陽光がさす。一瞬の光でコケに溜まった水滴がきらきらと輝く、枝垂桜の五部咲きとあいまって大変にきれいだった。だれもいなかったので写真を撮っていると、まわりの人も同じ様に撮り始める。何でも無いきれいなものに気付くってそんなものだ。@京都御所【2012/04/05】

登録:

投稿 (Atom)